中医药是中华民族的伟大创造,凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央把中医药工作摆在更加重要的位置,作出一系列重大决策部署,为中医药传承创新发展指明了方向。

乘风破浪,披荆斩棘。这是学校创新发展厚积薄发的十年,“南新安、北华佗”传承创新交出精彩答卷;这是学校创新成果喷涌而出的十年,以创新之帆助力学校地方特色高水平大学高质量发展。十年来,学校贯彻落实“健康中国”战略要求,充分发挥安徽中医药特色和优势,积极融入长三角中医药一体化发展格局,以全面提升中医药科技创新能力为主线,以更强的紧迫感攻坚克难,狠抓关键核心技术攻关,狠抓改革任务和政策落地,着力加强科技创新平台体系建设,着力优化科技人才发展机制,着力加大科研经费投入,着力扩大开放合作创新,着力深化科技创新体制机制改革,全面提升学校科技创新体系整体效能,推进中医药传承创新发展,为建设一流中医药大学、服务现代化五大发展美好安徽提供强有力的科技支撑。

一、培优建强创新平台,科技力量夯基立柱

学校实施创新平台建设计划,加强优势学科和平台资源的整合、凝练和特色优势发展,着力推进重点实验室、基地等基础平台建设,提升学校自主创新能力和人才聚集培养能力,为学校在中医药健康产业、社会服务等成果转化与应用提供有力保障。

大平台建设实现新突破。牵头建设合肥综合性国家科学中心大健康研究院新安医学与中医药现代化研究所,成为5家共建单位中仅有的2所省属高校之一,聘请王琦院士为首席科学家,与大健康研究院共建研究生联合培养基地。牵头筹建安徽省新安医学研究院,全面推进新安医学继承创新。

校长彭代银率队赴合肥综合性国家科学中心大健康研究院交流合作

科学院建设稳步推进。2011年4月29日,省政府印发了《关于同意组建成立安徽省中医药科学院的批复》,同意在安徽中医药大学基础上组建成立安徽省中医药科学院,与安徽中医药大学实行一个机构两块牌子。2012年5月28日,安徽省中医药科学院在安徽中医学院(现安徽中医药大学)正式成立,时任副省长谢广祥出席揭牌仪式,向中医药专家颁发聘书,为科学院揭牌。十年来,我们不断探索科学院体制机制改革,开辟科研政策特区,先后出台《安徽省中医药科学院深化改革实施方案》等文件,设立双所长制,面向全球招聘11名学术所长;我们不断强化内涵建设,邀请国内专家召开科学院建设论证会,召开科学院学术年会,组织所长及科研骨干赴香港中文大学访问交流,为研究所发展提供智力支持。科学院目前建有20个研究所和2个研究中心,围绕新安医学、道地药材以及中医药防治疑难病等方向开展研究。

安徽省中医药科学院揭牌仪式

安徽省中医药科学院首届学术报告会

创新平台体系呈现新格局。加强优势学科和平台资源整合,凝练特色优势方向,谋划国家级平台培育,组织省部级科研平台申报,启动校级平台建设,着力优化四级科研平台系。2012年以来,获批教育部重点实验室1个、省部共建协同创新中心1个、国家老年疾病临床医学研究中心安徽省分中心1个、国家中医心血管病临床医学研究中心安徽省分中心1个、安徽省重点实验室4个、安徽省医学临床研究中心3个、安徽省国际合作基地2个、新安医学文化研究分中心1个、安徽省哲学社科重点实验室1个,安徽省智库2个。目前我校总共建有省级以上科研平台52个,其中国家级平台11个。

二、突出特色发挥优势,基础应用研究融通推进

充分利用“北华佗、南新安”中医资源和“十大皖药”中药资源,围绕大健康服务与中医药产业发展需求,主动对接各级主管部门,开展重大疑难及慢性疾病攻关、健康新产品研发,引领中医药大健康产业发展。增设“安徽省临床医学研究专项““青年英才计划”和“临床科研基金”等科研项目,做好重大项目培育。充分利用学校特聘的专家资源,开展项目申报辅导,在重大项目申报上精准发力。2012年以来,承担承接科研课题3300余项,其中国家重点研发计划、国家科技支撑计划、“973”计划、国家自然科学基金、国家社科基金、国家中医药管理局等各级各类项目近400项,科研总经费达3亿元。2017年获批国家重点研发计划项目“安徽省高品质道地中药材规模化种植及精准扶贫示范研究”,2019年以来连续四年获得国家自然基金区域联合基金的资助,2022年度国家自然基金项目首次突破30项。

安徽省临床医学研究转化专项签约仪式

国家重点研发计划 “安徽省高品质道地中药材规模化种植及精准扶贫示范研究” 项目启动会

2012-2021年度省部级以上科研项目数量

三、科研成果提质增效,打通转化应用大循环

十年来,获得省部级以上科学技术奖98项,获批专利149项,学科竞争力得到有效提升。其中,学校参与的“热敏灸技术的创立及推广应用”“针刺治疗缺血性中风的理论创新与临床应用”获国家科技进步二等奖,实现了国家科技奖励的突破;2016年“新安医学特色理论的继承与创新研究” 获安徽省科技进步一等奖;2017年学校参与的“中药大品种疏风解毒胶囊二次开发的系统研究及应用”和“灸法作用的免疫机制与临床特色技术应用”分获安徽省和上海市科技进步一等奖;2019年“肝豆状核变性中西医结合诊疗策略创新与基础研究”获中国中西医结合学会科学技术一等奖, 2020年“针灸治疗贝尔氏面瘫临床疗效及其机制研究突破”“口服固体制剂研发关键技术突破及产业化应用”获安徽省科技进步一等奖;2021年“皖药资源保护与持续利用体系构建及产业化应用”获中华中医药学会一等奖,药理学与毒理学首次进入ESI全球排名前1%行列。

2015、2019年学校参与获得国家科学技术进步二等奖

2021年学校荣获安徽省科技进步一等奖2项

2012-2021年度省部级以上科研奖励情况

2012-2021年度获批专利情况

四、深度对接产教政企,服务成效日益凸显

产学研合作迈上新台阶。学校紧跟地方建设需求,围绕以中医药为主的科技开发和科技服务,加强与地方政府和相关企业多层次、多方位、多模式的全面合作,开展科技攻关、企业新产品开发、技术咨询与服务等方面合作。制定相关政府中药材发展规划。我校有上万人次专家、教授和研究生投身经济建设主战场,为地方政府决策提供咨询报告和制定发展规划;承担校企合作课题,与企业共建科技合作平台15个;作为主要技术支撑单位参与推进“十大皖药”产业示范基地建设;指导亳州、六安、黄山、池州、宣城、滁州、安庆、阜阳等地区药农中药材种植,通过科技项目带动精准扶贫,受益人群上万人。圆满完成了安徽省中药资源普查工作、中医药传统知识保护工作。主动承接了“十大皖药”产业示范基地遴选及建设工作,实现了学校优势学科与地方产业布局的有效对接,带动地方经济发展。

学校与鲁南制药集团股份有限公司签署战略合作协议

安徽省中药资源普查试点工作启动会

2014年荣获民族医药科学技术组织贡献一等奖

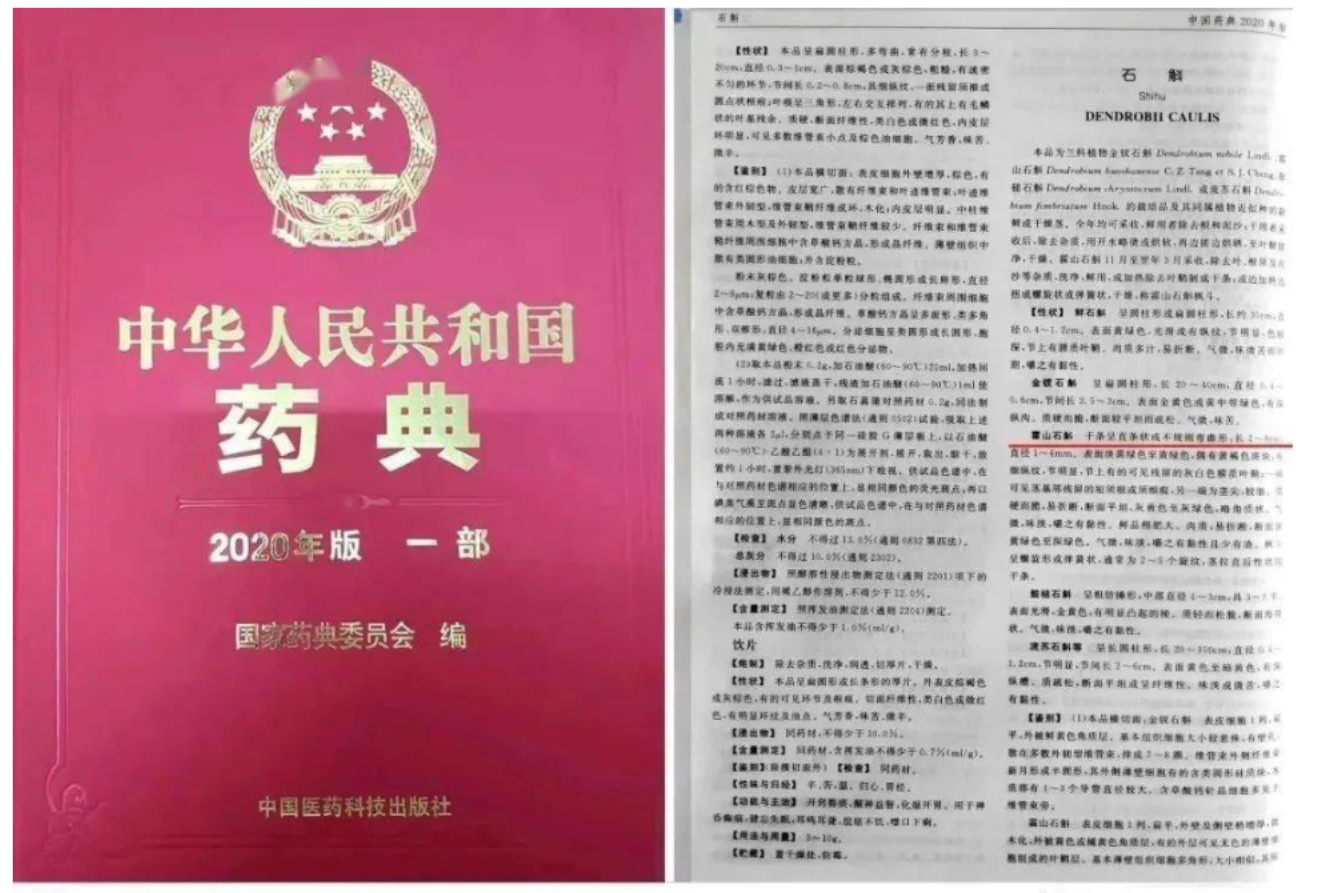

成果转化呈现新亮点。成立安徽中医药大学科技成果转化中心,通过国家中药标准化项目助力霍山石斛正式载入2020版《中国药典》;转化医学影像技术公司安徽影联云享医疗科技有限公司在疫情期间远程诊疗发挥巨大作用,已推动全省1300多家医院联网至安徽省影像云平台,累计开展远程会诊超过200万例,归档医疗影像数据突破1000万例。

国家中药标准化项目助力霍山石斛正式载入2020版《中国药典》

科技成果转化企业安徽影联云享公司打造“5G+智慧影像创新实验室”

五、拓展交流阵地,创新生态逐步优化

学术交流日益活跃。学校着力打造高端学术载体,形成了以“新安论坛”为代表的特色学术品牌。学校邀请国内外的知名专家学者来校作学术报告,共举办论坛47场,先后主办或承办了第八届世界养生大会、世界中医药学会联合会经皮给药专业委员会学术会议、安徽省中药创新发展大会、安徽中医药大学社会科学界联合会议以及学校60年校庆系列科研论坛等学术会议,参加安徽省改革开放40周年科技成果展,开展中医中药中国行、科技活动周等特色活动,营造了良好的学术氛围,促进了学术交流,扩大了学校学术影响。

中国工程院院士、国医大师王琦应邀来我校做专题报告

安徽中医药大学社会科学界联合会成立大会

办刊质量不断提高。《安徽中医药大学学报》创刊于1981年,为双月刊。年均来稿4000篇左右,年均用稿数140篇左右,总被引频次为1936,复合影响因子为1.368,期刊综合影响因子为1.040,基金论文比为0.81,复合影响因子位居128种中医药期刊的35位,期刊综合影响因子位居128种中医药期刊的40位,被评选为“中国高校优秀科技期刊”、华东地区“优秀期刊”“安徽省优秀期刊”,学术影响力处于全国中医药期刊的前1/3,处于中医药院校学报的前列。

《安徽中医药大学学报》荣获2018年度中国高校优秀科技期刊

科研管理服务水平不断提升。印发《安徽中医药大学关于实施科技创新能力提升工程的意见》,制定或修订《安徽中医药大学自然科学研究项目管理办法》等科研项目、经费管理及成果管理等配套规章制度,制定科技管理与服务办事流程10个,落实了中央和省财政下放的科技自主管理权限,优化了报销流程,开展“五唯”清理,实施分类评价奖励。启用科研信息管理系统、建设试剂耗材采购系统和大型仪器共享平台管理系统,构建一流高效能创新生态,不断提升科研管理服务水平。

2018年学校召开第二次工作会议

十年耕耘,十年奋进。党的二十大召开在即,新时代开启新征程,新时代呼唤新作为, 让我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,凝心聚力,开拓进取,在实现学校高质量跨越式发展的新征程中破浪前行,为建设双一流大学作出新贡献、再创新辉煌!(高松/文 吴德玲/审核 刘晨/编发)